|

疫 学

毎年世界各地で大なり小なりインフルエンザの流行がみられる。温帯地域より緯度の高い国々での流行は冬季にみられ、北半球では1~2月頃、南半球では7~8月頃が流行のピークとなる。熱帯・亜熱帯地域では、雨季を中心としてインフルエンザが発生する。

わが国のインフルエンザの発生は、毎年11月下旬から12月上旬頃に始まり、翌年の1~3月頃に患者数が増加し、4~5月にかけて減少していくパターンを示すが、夏季に患者が発生し、インフルエンザウイルスが分離されることもある。流行の程度とピークの時期はその年によって異なる。

インフルエンザ流行の大きい年には、インフルエンザ死亡者数および肺炎死亡者数が顕著に増加し、さらには循環器疾患を始めとする各種の慢性基礎疾患を死因とする死亡者数も増加し、結果的に全体の死亡者数が増加することが明らかになっている(超過死亡)。ことに高齢者がこの影響を受けやすい。

わが国の感染症発生動向調査における1999/2000~2003/04の過去5シーズン(前年第36週~翌年第35週)でのインフルエンザ届け出状況をみると、多い方から順に2002/03、1999/2000、2003/04、2001/02、2000/01シーズンであった。

病原体

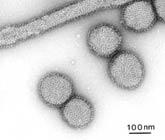

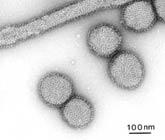

| インフルエンザウイルス(図)にはA,B,Cの3型があり、流行的な広がりを見せるのはA型とB型である。A型とB型ウイルス粒 子表面には赤血球凝集素(HA)とノイラミニダーゼ(NA)という糖 蛋白があり、これらが感染防御免疫の標的抗原となっている。 とくにA型では、HAには15種類、NAには9種類の抗原性の異なる亜型が存在し、これらの様々な組み合わせを持つウイルスが、ヒト以外にもブタやトリなどその他の宿主に広く分布している。 |

|

| 図. インフルエンザウイルスの電子顕微鏡像 |

A型インフルエンザでは、数年から数十年ごとに世界的な大流行が見られるが、これは突然別の亜型のウイルスが出現して、従来の亜型ウイルスにとって代わることによって起こる。これを不連続抗原変異(antigenic shift)という。1918年にスペインかぜ(H1N1)が出現し、その後39年間続いた。1957年にはアジアか ぜ(H2N2)が発生し、11年間続いた。1968年には香港型(H3N2)が現れ、ついで1977年にソ連型(H1N1)が加わり、現在はA型であるH3N2とH1N1、およびB型の3種のインフルエンザウイルスが世界中で流行している。

わが国では、1999/2000~2003/04の過去5シーズンにおける分離インフルエンザウイルスを亜型でみると、AH1型は1999/2000、2000/01、2001/02の3シーズン連続してある程度分離されたが、2002/03、2003/04の2シーズン連続してほとんど分離されなかった。AH3型は過去5シーズン連続して分離されたが、2000/01シーズンには少なかった。B型は、1999/2000シーズンにはほとんど分離されず、2000/01、2001/02、2002/03の3シーズン連続してある程度分離され、 2003/04シーズンには少なかった。

一方、同一の亜型内でも、ウイルス遺伝子に起こる突然変異の蓄積によって、HAとNAの抗原性は少しずつ変化する。これを連続抗原変異(antigenic drift)という。インフルエンザウイルス では連続抗原変異が頻繁に起こるので、毎年のように流行を繰り返す。

臨床症状

A型またはB型インフルエンザウイルスの感染を受けてから1~3日間ほどの潜伏期間の後に、発熱(通常38℃以上の高熱)、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが突然現われ、咳、鼻汁などの上気道炎症状がこれに続き、約1週間の経過で軽快するのが典型的なインフルエンザで、いわゆる「かぜ」に比べて全身症状が強い。とくに、高齢者や、年齢を問わず呼吸器、循環器、腎臓に慢性疾患を持つ患者、糖尿病などの代謝疾患、免疫機能が低下している患者では、原疾患の増悪とともに、呼吸器に二次的な細菌感染症を起こしやすくなることが知られており、入院や死亡の危険が増加する。小児では中耳炎の合併、熱性痙攣や気管支喘息を誘発することもある。

近年、幼児を中心とした小児において、急激に悪化する急性脳症が増加することが明らかとなっている。厚生労働省「インフルエンザ脳炎・脳症の臨床疫学的研究班」(班長:岡山大学医学部森島恒雄教授)で行った調査によると、毎年50~200人のインフルエンザ脳症患者が報告されており、その約10~30%が死亡している。臨床経過や病理所見からは、ライ症候群とは区別される疾患と考えられるが、原因は不明である。現在も詳細な調査が続けられている。

病原診断

急性期の患者の咽頭ぬぐい液やうがい液などを検体とし、発育鶏卵羊膜腔や培養細胞(MDCK細胞など)に接種してウイルス分離を行う。

血清診断には、従来から補体結合法(CF)、赤血球凝集阻止反応(HI)などがあるが、いずれも急性期と回復期の抗体価の4倍以上の上昇で診断するので、確定診断には2~3週間を要する。CF抗体はウイルスの内部抗原を認識する抗体で、インフルエンザA,B,Cの型別はできるが、A型ウイルスの亜型の判別は不可能である。この抗体は感染後比較的速やかに消失することが多いので、比較的最近の感染の推定に利用することができる。HI抗体は感染後も長期にわたって検出され、また型別、亜型別の判定や抗原変異の程度を比較的簡単に測定することが可能であり、血清疫学調査やワクチンの効果を調べるのに有用である。遺伝子診断法(RT-PCR)も利用されるが、実験室内の交叉汚染や特異性の問題もあり、結果の判定・評価には慎重さが求められる。

最近は外来、あるいはベッドサイドなどで20~30分以内に迅速簡便に病原診断が可能なインフルエンザ抗原検出キットが、ことにわが国において広く利用されるようになり、臨床現場におけるインフルエンザの検査診断が容易になった。一方、その限界、抗ウイルス薬使用との関係など、新たな問題も一部生じている。

治療・予防

従来、対症療法が中心であったが、1998年にわが国でも抗A型インフルエンザ薬としてアマンタジンを使用することが認可された。アマンタジンはB型ウイルスには無効である。神経系の副作用を生じやすく、また、患者に使用すると比較的早期に薬剤耐性ウイルスが出現するため、注意して使用する必要がある。ノイラミニダーゼ阻害薬(ザナミビル、オセルタミビル)は、わが国では2001年に医療保険に収載された。ノイラミニダーゼ阻害薬はA型にもB型にも有効で、耐性も比較的できにくく、副作用も少ないとされており、発病後2日以内に服用すれば症状を軽くし、罹病期間の短縮も期待できる。

対症療法としての解熱剤、ことにアスピリンは、ライ症侯群との関係が推測されており、小児への使用は原則禁忌である。また、インフルエンザ脳症の悪化因子として、非ステロイド系解熱剤のうちジクロフェナクナトリウム、メフェナム酸は同じく小児には基本的に使用しないように、とされている。解熱剤が必要な場合は、なるべくアセトアミノフェンを使用する。肺炎や気管支炎を併発して重症化が予想される患者に対しては、これらの合併症を予防するために、抗菌薬の投与が行われることがある。インフルエンザ脳症の治療に関しては確立されたものはなく、臨床症状と重症度に応じた専門医療機関での集中治療が必要である。

予防としては基本的事項として、流行期に人込みを避けること、それが避けられない場合などにはマスクを着用すること、外出後のうがいや手洗いを励行することなどが挙げられる。現在わが国で用いられているインフルエンザワクチンは、ウイルス粒子をエーテルで処理して発熱物質などとなる脂質成分を除き、免疫に必要な粒子表面の赤血球凝集素(HA)を含む画分を密度勾配遠沈法により回収して主成分とした、不活化HAワクチンである。感染や発症そのものを完全には防御できないが、重症化や合併症の発生を予防する効果は証明されており、高齢者に対してワクチンを接種すると、接種しなかった場合に比べて、死亡の危険を1/5に、入院の危険を約1/3~1/2にまで減少させることが期待できる。現行ワクチンの安全性はきわめて高いと評価されている。

わが国においては、インフルエンザワクチンは定期予防接種二類として、1)65歳以上の高齢者、2)60歳以上65歳未満であって、心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能に、またはヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に一定の障害を有する者に対しては、本人の希望により予防接種が行われ(一部実費徴収)、また万一副反応が生じた際には、予防接種法に基づいて救済が行われる。その他の年齢では任意接種となる。

また2004年7月からは、原則として発症者の同居家族や共同生活者で、しかも特殊条件の者を対象にリン酸オセルタミビルの予防投与が承認されたが、接触後2日以内の投与開始を条件としている。

感染症法における取り扱い(2012年7月更新)

「インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)」は定点報告対象(5類感染症)であり、指定届出機関(全国約5,000カ所のインフルエンザ定点医療機関及び全国約500カ所の基幹定点医療機関)は週毎に保健所に届け出なければならない。

届出基準はこちら

学校保健安全法における取り扱い(2012年3月30日現在)

「インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く)」は第2種の感染症に定められており、発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで出席停止とされている。ただし、病状により学校医その他の医師において感染の恐れがないと認めたときは、この限りでない。

また、以下の場合も出席停止期間となる。

・患者のある家に居住する者又はかかっている疑いがある者については、予防処置の施行その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

・発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間

・流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間

|